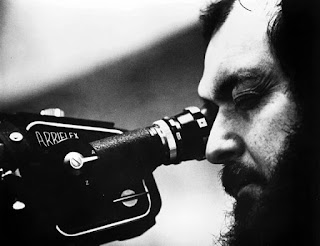

Tras la muerte de Stanley Kubrick, en 1999, empezó a propagarse la especie de que, detrás de un enfermizo afán de perfeccionismo y del carácter huraño y solitario del director, se escondía un brillante genio, creador de una obra breve pero perfecta y a cuya complejidad sólo podían acceder unos cuantos iniciados. Nunca he estado de acuerdo con tal apreciación: creo que Kubrick, desde que se transformó en un cineasta reconocido y millonario, se obsesionó furiosamente con la estética y, por ende, la última parte de su obra está marcada por la construcción de brillantes e imaginativas imágenes, impregnadas de una música de ensueño, en detrimento del calor que confiere a una obra el hecho de ser concebida en su conjunto, como una suma de partes imperfectas que llevan a la construcción del cuadro final. En este sentido, el gran director que se puede intuir en sus primeras obras, como Atraco perfecto, Senderos de gloria o Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?, o incluso Espartaco -pese a ser concebida inicialmente por Anthony Mann-, tan preocupado por cuestiones éticas que perezca inmerso en la construcción de un discurso más allá de su cine -algo que han conseguido a la perfección otros cineastas de gran valía-, se transforma por completo a partir de 2001: una odisea espacial, y a partir de ahí nos encontramos con alguien que podría pasar por admirador de Leni Riefenstahl.

Tras la muerte de Stanley Kubrick, en 1999, empezó a propagarse la especie de que, detrás de un enfermizo afán de perfeccionismo y del carácter huraño y solitario del director, se escondía un brillante genio, creador de una obra breve pero perfecta y a cuya complejidad sólo podían acceder unos cuantos iniciados. Nunca he estado de acuerdo con tal apreciación: creo que Kubrick, desde que se transformó en un cineasta reconocido y millonario, se obsesionó furiosamente con la estética y, por ende, la última parte de su obra está marcada por la construcción de brillantes e imaginativas imágenes, impregnadas de una música de ensueño, en detrimento del calor que confiere a una obra el hecho de ser concebida en su conjunto, como una suma de partes imperfectas que llevan a la construcción del cuadro final. En este sentido, el gran director que se puede intuir en sus primeras obras, como Atraco perfecto, Senderos de gloria o Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?, o incluso Espartaco -pese a ser concebida inicialmente por Anthony Mann-, tan preocupado por cuestiones éticas que perezca inmerso en la construcción de un discurso más allá de su cine -algo que han conseguido a la perfección otros cineastas de gran valía-, se transforma por completo a partir de 2001: una odisea espacial, y a partir de ahí nos encontramos con alguien que podría pasar por admirador de Leni Riefenstahl.

Sus últimas películas no son, sin embargo, despreciables. Muchos cineastas estarían en una orla de haber firmado tan sólo una de ellas. Pese a su larga extensión, Barry Lyndon supone una interesantísima incursión en el mundo del siglo XVIII, en donde muestra la dura e infeliz vida de alguien a quien se supone un privilegiado de la época y a quien, tras años de amores, desamores, triunfos, fracasos, batallas y derrotas, sólo le cabe el epitafio que el narrador de la película acierta a endosarle:

Estaba escrito que no dejaría tras de sí a nadie de su sangre y que acabaría su vida pobre, solo y sin hijos.

La brillante labor de desmitificación, llevada a cabo con la paciencia de un orfebre a lo largo de 180 minutos, consigue elevar a Barry Lyndon a cotas que muy pocas películas de género histórico han alcanzado, sobre todo en lo que se refiere a su minuciosa precisión. Muy distinto es el caso de El resplandor, donde el esteticismo se convierte en el principal personaje. La incursión de Kubrick en el género de terror comienza con unos larguísimos travellings aéreos siguiendo al coche de Jack Nicholson, que se dirige al aislado hotel que dirigirá durante un crudo invierno. La película se va atiborrando de multitud de pistas por las que guiarse para desentreñar qué hay detrás de la locura que se va apoderando del protagonista, hasta que al final nos encontramos con la traca definitiva: una foto de Jack Nicholson en el mismo hotel en 1921, cuando la historia está transcurriendo a mediados de los años 70. Es decir: una forma más de desconcertar al espectador, de manera que la historia no adquiera sentido de ningún modo posible. El mismo Kubrick se negó posteriormente a desentrañar el misterio del sentido último de El resplandor, y las interpretaciones existentes son cualquier cosa menos concluyentes. Sin embargo, hay un detalle que considero de excepcional importancia para entender qué extraña fuerza se puede apoderar de un hotel para que uno de sus inquilinos acabe a hachazos con su mujer y su hijo, a pesar de haber compuesto previamente una interesante novela dadaísta sobre lo que supone el madrugar (el humor también es importante para entender el filme). Y es que, como dice el director del hotel al inicio, el edificio se construyó en la primera década del siglo XX "sobre un antiguo cementerio indio". Una muestra tan despreciable y monstruosa de arrogancia no podía quedar sin castigo, y todo lo que acabe sucediendo en ese hotel será un pequeño pago en tributo a tantas víctimas de un genocidio olvidado.